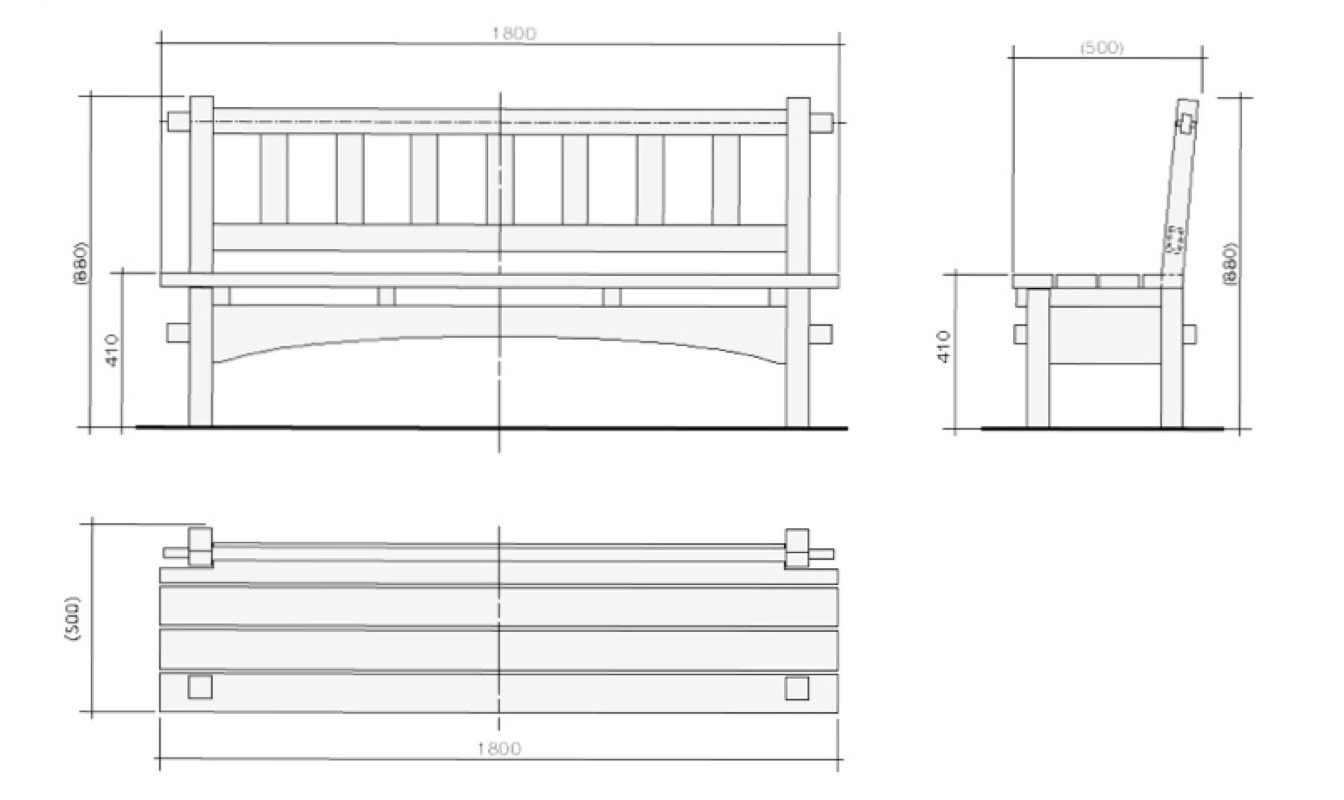

いまどき手刻みによる木製ベンチです。

素朴なGARDENの雰囲気を高めることを基調を置き、接合方法として鼻栓構造を用いた屋外用ベンチです。

素材は屋外での耐久性に定評のあるヒノキアスナロ材を使用。

塗装はオスモのカントリーカラープラスから指定できます。

塗りつぶし系の塗料ですが、薄く木目が浮き出ていて温かみを感じます。

接合部は、屋外の天候による収縮・膨張に対応できる様に鼻栓構造を用いています。

将来、木部に狂いが出た場合も簡単に修正できる仕組みです。

素朴なGARDENの雰囲気を高めることを基調を置き、接合方法として鼻栓構造を用いた屋外用ベンチです。

素材は屋外での耐久性に定評のあるヒノキアスナロ材を使用。

塗装はオスモのカントリーカラープラスから指定できます。

塗りつぶし系の塗料ですが、薄く木目が浮き出ていて温かみを感じます。

接合部は、屋外の天候による収縮・膨張に対応できる様に鼻栓構造を用いています。

将来、木部に狂いが出た場合も簡単に修正できる仕組みです。

このベンチはSITEC GARDENのショプでお取り扱い致しております。